漆部会

「循環」と「継承」

会津の漆を繋いでいく

会津の地で漆の木を植え育て、採れた漆を使って仕事を創出し、

漆を伝え広めていく「循環」

ベテランの職人から若手へ漆塗りの技術を繋げる「継承」

を目指し活動しております。

漆部会の活動目的

漆の供給の課題

現在、日本で使われる漆のほとんどが中国からの輸入に頼っています。しかし、輸入量の減少と中国のコスト増と中国国内での使用増から価格が急騰し、近い将来も続けられるか不安を感じます。

国内産の漆の流通にあたり、漆産業の中でもお金にならない仕事に漆林の手入れがあります。漆を書く職人からは職業になりますが、漆を育てることは重労働であるにもかかわらず、あまりお金になりません。

そこをNPO法人はるなかが担い、漆の地産地消を安定して続けられる環境を目指して整えています。

後継者育成と課題

会津の漆産業は、製造から販売まで分業化され400年もの間発展してきました。しかし近年、職人も各工房の跡継ぎがほとんどいなくなり高齢化しています。同時に漆器販売店も後継者がいなくなりつつあります。

後継者を増やそうと20年前「会津漆器技術後継者訓練校」が開校し、全国から漆に興味を持った若い世代が入校するようになり、毎年4名ほどの卒業生を輩出していますが、卒業後に安定して仕事を続けられるようにすることが課題となっています。多くのその卒業生がNPO法人はるなかに参加して漆を育てています。

16年の時を経て、念願の漆の初採取

私たちの活動の始まりは17年前、未来の会津の漆産業のために漆の木を植え育てることから始まりました。漆の木は世代を越えて受け継がれ、2021年にようやく初めて漆を採取しました。

この漆を使って初めての仕事、はるなかの活動に共感されました会津若松の酒販店の依頼で5種類の酒器を110個ずつ合計550個を、20から30代のメンバーで製造。日本酒の頒布会を通して全国に販売されました。

漆の循環と継承のために

はるなか漆部会は「循環」と「継承」を目指しています。

1. 漆を植え育てる

2. 漆を採取する

3. その漆を使って仕事をする

4. 仕事をすることで人(職人)が育つという循環

5. 仕事を通して漆が伝わり拡がる

「継承」は伝統となっている漆工芸の技術を後の世代に繋げる継承。(訓練校を卒業してその後のステップアップが必要ですが、弟子として受け入れる職人がごく少数に限られ、仕事を続けにくい現状です。)仕事を続けるうえで必要なノウハウを、NPOの仕事を通してベテランから若手へ伝える場にします。

もう一つの「継承」は、いま植えた木は未来のための漆となります。後の世代への漆の継承を考え、漆の木を植え増やし続けています。

この2つが欠けることなく繋がれてきた漆を、この先も無理なく繋いでいきます。

漆の木 植栽・保全事業

漆の木は、人の手で管理して集中して育てます。植栽し施肥、草刈りや蔓切りを必要とします。

NPO法人はるなかでは、現在5か所の漆畑を管理しています。

盛夏は下草の成長も早く、4か所を定期的に草刈りします。そのために多くの人手が必要です。ボランティアは手鎌による手刈り、刈払い機による機械刈り共に募集しています。

漆の植栽地管理地域

1.川前植栽地(喜多方市)

NPOはるなかの漆畑として初めての植栽を行いました。お借りした土地は傾斜地で、作業道作りから始まり雑木の伐倒を経ての植栽まで、一通りの開墾作業を行いました。メインの植栽地から1kmほどの距離に川前第2植栽地があります。

保全途中に、クスサン(毛虫)被害や立ち枯れも起き、対策を覚えながら2021年に漆掻きを行えた畑です。

2.御山植栽地(会津若松市)

会津若松市街地から一番近い植栽地。柿畑に囲まれた東西に長く広い植栽地です。

NPO会員の方のご厚意でお貸しいただいています。

木漏れ日の下、昼食は気持ちのいい時間です。

3.田面植栽地(会津若松市湊町)

会津若松市内の東端に位置し、近くには猪苗代湖の崎川浜(さっかはま)や中田浜があるリゾート感のある漆畑。育ちの良い環境で、2024年に半分の漆を掻く予定。

NPO会員で漆関連の学識経験者の方とご家族のご厚意でお貸しいただいています。

ぐい呑製作プロジェクト

会津酒楽館市内の酒販店「會津酒楽館」様とのコラボレーション。はるなかが育て、採取した漆によるぐい呑を製作し、頒布会で日本酒とセットで販売しました。

漆が好きで漆に触りたくてうずうずしている、漆器訓練校を卒業した若いメンバーを中心に、楽しみながら製作しました。

ぐい呑の製作に向けてテイスティングを重ね

形で、味や香りがどう変化するかを

確かめました。

会津・漆・お酒など、様々なキーワードをヒントにアイデアを出し合い、完成したのは5種類。

漆液採取用の容器「たかっぽ」や鼓をモチーフに

したデザインもあります。

会津産の漆は、

一般的な外国産の漆と比べ、

落ち着きのあるつやが特徴です。

梱包も自分たちで行いました。

職人たちの手で作られた酒器が、頒布会会員の皆さまの元へ届けられました。

製作過程

6月から10月にかけて5日に1回、木肌に筋目を入れて、にじみ出た樹液を専用の道具で掻き取り採取します。

気温・天候を読み、木と対話しながら、樹液の持つ特性を最大限に引き出すよう進めていく、高度な技術です。

採取した漆の精製をする作業です。

木から採れた漆を天日にさらし、温度を上げて水分をとばします。そうすると、とろみが出て塗りやすいものへと変化します。

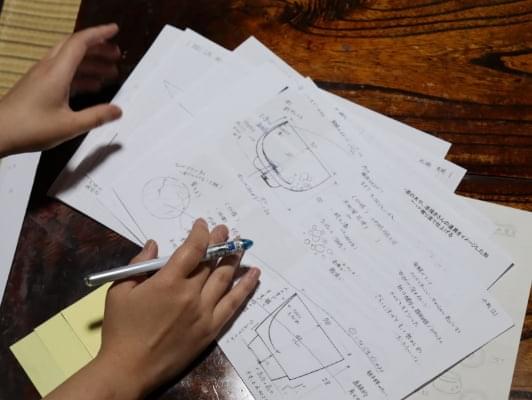

会津・漆・お酒など、様々なキーワードをヒントに約20点程アイデアを出し合いました。

会津酒楽館のスタッフと合同で1ヶ月の時間をかけて、最終的に5案に選定。図面を引いて、いよいよ木地の発注です。

ぐい呑みの形にするには、樹齢数十年の丸太を製材するところから始まります。実寸よりも1まわり大きなサイズにカットし、割れないよう丁寧に乾燥させます。その後、木地師の手によって実際の形に削り出していくことを木地挽きといいます。それぞれの木の特性を生かして挽くことで、使い心地の良い器に仕上がります。今回は、全て国産の木材を使用しています。

木固め

漆器を作る上で最初に行う工程です。

しっかりと漆を吸い込ませることで、全ての作業の土台となります。

摺り漆

木地に漆を摺り込み、乾かすことを繰り返し、木目が見える層を作ります。

栃羽反ぐい呑四分一・望月盃は、金属粉の上から摺り重ね、深みを出し仕上げました。

はけ塗り

こうぼぐいのみ、たかっぽぐいのみ、望月盃は、漆のふくみが良く、コシのある人毛のはけを使って塗っています。

研ぎ

漆の仕事は各工程の間に必ず研磨が入ります。漆の密着を良くし、形を美しく整える効果があります。

ご依頼を

お待ちしております!

私たち漆部会では、

漆器以外の商品開発も取り組んでおります。

道具、家具、建築インテリアなどなど…

どんなものでも可能です。

私たちと一緒に、新しい形で会津の伝統工芸を

繋いでいきませんか?